27 de julio, 21:30, Teatro Real, Madrid.

Lo escuchado se transformó en lo vivido y nosotros tuvimos el honor de ser una pequeña parte del engranaje de aquella trituradora filosofal. O al menos, de parecerlo.

En efecto, todo aconteció en el cubo del Teatro Real de Madrid. Ana y yo nos pillamos unas entradas en un lateral de la quinta planta y pudimos entender la cuestión de manera más que aceptable. Había dos pantallas a cada lado del recinto, una en cada pared, arriba, que daban cobijo a otra perspectiva diametralmente distinta, frontal, que nada tuvo que ver como es obvio con el oblicuo circunstancial de modo, pero se vio bien. Algún payaso en trashumancia a otra butaca que no le correspondía y molestando, pero lo vivimos a gusto.

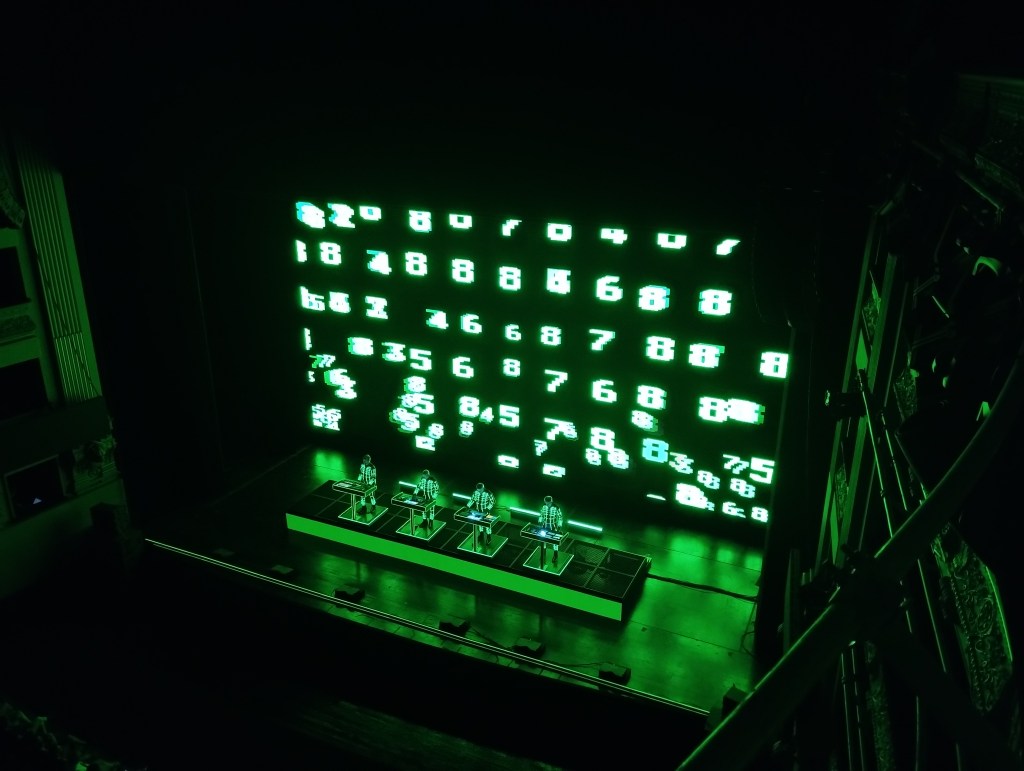

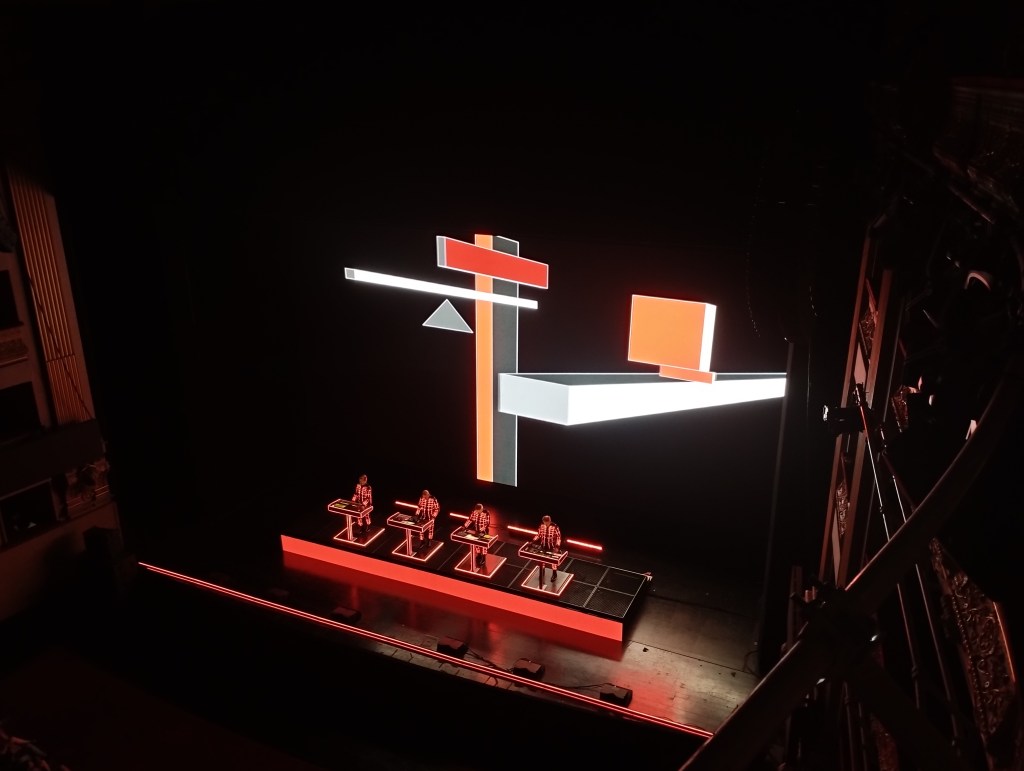

Lo de Kraftwerk nunca fue un concierto, la velada fue un modelo de fe. Los cimientos se sustentaron en la exhibición de una sincronía de manual, perpetrada por cuatro obreros de la electrónica, por supuesto uniformados y embutidos en una estética Tron (1982, Steven Lisberger), grandísima peli de ciencia ficción de culto. Kraftwerk (palabra alemana que traducida al castellano significa “Central Eléctrica”) es un grupo de (siempre) cuatro funcionarios que se han dedicado a hacer música electrónica desde 1970 y a hacernos la existencia feliz. Y yo tengo la sensación de que siguen siendo los grandes inexplorados de la vida, pero continúan siendo leales a aquellos imberbes descarados que apretaron el acelerador de la historia.

El pasado 27, en uno de los lados del Teatro, escuchaba, por momentos o a ratos, a bandas como Leftfield, Chicane, Orbital, New Order, Daft Punk, Depeche Mode, Cabaret Voltaire, Ministry (primera época), Pet Shop Boys, Combichrist, DJ Hell o The Prodigy (por supuesto que los vi en el festival Mad Cool del día 8) y también nuestros queridos Fangoria –Olvido y Canut- que circulaban por el recinto de Ópera como era hasta preceptivo) bandas que se arrojaron de manera parcial o en su totalidad a la plaza de la electrónica, bandas que me gustan entre mucho y todo, y que crecieron al lado de papá y mamá: los maniquíes de Düsseldorf (“Wir sind die Roboter/We are the robots” fue uno de los momentos estelares de la liturgia de aquella noche de verano). Asimismo, llegado el caso, me hicieron recordar el trance o el rave, con los que coqueteé durante un tiempo indeterminado. Para los que no los conozcan, Ralf Hütter, Florian Schneider (fallecido en 2020), Wolfgang Flür y Karl Bartos (la formación considerada como “clásica”), fueron el origen de esa música electrónica. Hoy, a Hütter le acompañan (y muy bien, por cierto) Georg Bongartz, Falk Grieffenhagen y Henning Schmitz.

En definitiva, detrás de su atril (apenas levantan la cabeza), los cuatro postes de la luz sacan pecho de los efectos del progreso tecnológico industrial (las computadoras, el tren, la radiación, la robótica, la electricidad, las naves espaciales, lo digital, lo sintético), pero Kraftwerk es la tecnología misma. La propuesta es un concepto hibridado en el que los hombres que hay detrás de ese tinglado pasan a un plano secundario dentro de una escenografía en la que los medios justifican el fin. Alguien con un poco de mala idea podría esgrimir que hablamos de la marca Kraftwerk (¿qué más da quién esté detrás de ese altar a cuatro?) y algún tipo que peque un poco de ingenuidad y de buena fe podría pensar en la perpetuación de esa marca (estoy pensando en alto), en la que, como les digo, todavía permanece en pie un Ralf Hütter de 76 años como único miembro de la formación de Düsseldorf (en las imágenes, a la izquierda).

Kraftwerk es mecanicismo, funcionalismo, tecnologismo, esquematismo, obrerismo, analogía, anonimato, solidaridad. Salvo alguna excepción (Tour de France, Das Model, por ejemplo), sus letras no llegan ni siquiera a parecer aforismos porque ellos mismos se resuelven como el aforismo descarnado que penetra en los fieles a través de palabras clave, sudokus, mensajes efímeros. Sólo melodías febriles, nada de charlas ni glosas absurdas (felizmente). Además la banda exhibe su repertorio con dosis imponentes de progresividad y de ritmos siderúrgicos y machacones, que habrían de gustar a cualquiera que todavía tenga el valor de denostar la sacrosanta música de sintetizador.

El grupo es la metamorfosis de unos tíos que han llegado a ser una cadena de trabajo o una producción en cadena de letanías de largo alcance. Hay que alabar que son lo que quieren. O que quieren ser como son. Necesariamente, ante ese estatismo deliberado, estudiado, proliferan las imágenes entre vintage, naif, retrofuturistas y de matices elegantemente y necesariamente kitsch, que despojan de todo protagonismo a los 4 gurús que bien podrían haber tocado ocultos sin rubor en algún otro lugar del Teatro, más allá de ese acusado y tradicional frontalismo que bien pudieron disfrutar los de abajo en una especie de inversión cósmica. Todo un ejercicio de filantropía.

Cuando salí del recinto, había llegado a la conclusión de que Kraftwerk no es música electrónica, Kraftwerk es en cambio misa cibernética. Como ungido, me fui con la sensación de que esos hombres habían creado un artefacto en el Teatro Real en el que bajo una sincronía de manual, público, sonido, imágenes y 4 tipos que ejercen el sacerdocio universal se habían unido de forma indisoluble en esa Mensch Machine (“Máquina hombre”), con referencias, como buenos aficionados al ciclismo que parecen ser, a ese Tour de France mítico de 1983. En consecuencia, Kraftwerk es el relato de la transubstanciación de la carne, en aras de una búsqueda post punk del metal perfecto, de la aleación sempiterna y por lo tanto indestructible. Kraftwerk es cosa que se alimenta a sí misma y durará lo que ellos quieran. Es ambición intelectual, es desafío conceptual performativo, es distopía al alcance de su mano.